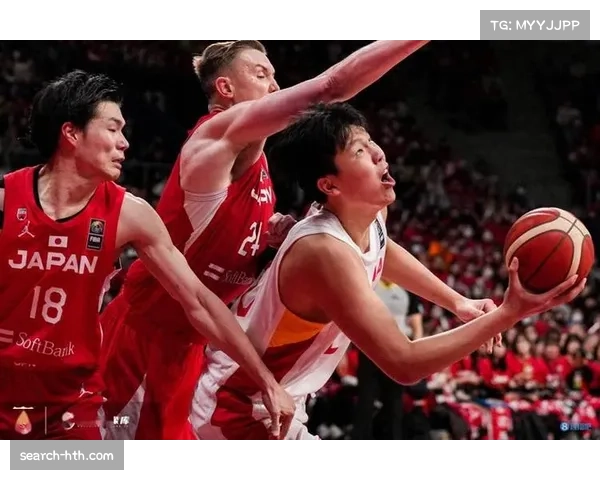

媒体人:田径打法或成杨瀚森上场难常态

近日,国内媒体人指出,伴随着杨瀚森在美国职业篮球联赛中的出场形势可能将成为一种“难以常态”的现象。从新赛季开局至今,杨瀚森虽然拥有进入波特兰开拓者(NBA)一线队的身份,但其上场时间、角色定位,以及球队战术使用均呈现出一定的波动性。这一分析源于他在球队近期比赛中的登场节点、出场频率以及教练组对其打法融入的考量变化。在当下阶段,中国年轻内线在联盟中的适应期正被放在更严苛的“上场”标准之下,而杨瀚森的处境也因此具备典型意义。从媒体视角看,这不仅关系其个人成长路径,也折射出中美篮球文化交汇背景下“新秀内线”如何融入快节奏、高强度的NBA环境。本阶段,这样的讨论为国内篮球圈提供了升级观察视角,也可能推动球队在新人轮换与战术配置方面再调适。

战术节奏适配考验

杨瀚森从CBA转战NBA之后,其打法融合成为球队和媒体关注焦点。他在青年赛中展现出篮下防守、封盖和协防能力,这让国内外舆论一度称其为“内线新秀期待”。但媒体人分析指出,他目前在NBA的上场情况,并未形成“常态化轮换”状态。根据报道,他在部分比赛中仅获极短出场时间,甚至下半场被列为DNP(未出场),体现出其尚未牢固进入主力轮换体系。

hth.com在战术节奏方面,NBA与CBA存在明显区别:更快的攻守转换、更高的身体对抗强度、更多的外线射手牵引空间。这使得像杨瀚森这样以传统大个子为起点的新人,需要在“跑动体能”“空间移动”“协防切换”等维度进行适应。而媒体人指出,如果球队采取偏“田径打法”(即强调速度、快速转换、外线多投)布局,那么杨瀚森的上场时间或将被压缩。因为他的大体量和传统中锋特质在快节奏体系中可能被视为牺牲换位。

在当前阶段,杨瀚森与球队教练组之间的战术磨合正处于一个“动态调整”期。媒体人提醒,他若不能迅速在防守轮换、挡拆对抗中展示出适应快节奏体系的能力,那么其被安排为“特定时间段”出场(如局面确立后或对手小阵容)可能成为常态。这个观点提示出一个重要逻辑:不仅看你是谁,也看你能不能适应体系节奏。

上场过程与轮换节点分析

在具体比赛实践中,杨瀚森的上场节点表现出碎片化特征。媒体报道指出,在一场比赛中,他仅在第一节中后段获得数分钟上场机会,下半场未再登场。 这一事实被解读为教练组对其信任尚处于观察期,同时也反映出其目前尚未具备成为固定轮换成员的状态。

此外,媒体提醒,杨瀚森与队内其他大个子(如队友或对手)以及球队的小阵容系统产生了“位置冲突”。例如,球队在小球阵容(速度快、外线扩展)和传统内线阵容之间做出选择,而他作为传统体型中锋,往往处于被动适应状态。分析指出,这种“位置竞争”结合球队策略选择,使得他即便拥有身体和潜力,也难以保证常规出场。

更进一步,媒体人从轮换安排角度提出:目前教练组可能将杨瀚森定义为“特定情境使用”而非“常规轮换选项”。例如当球队领先或落后较多、节奏可控时,才会让他上场;而在比分焦灼、节奏快速转换的阶段,他可能被限制以保证阵容机动性。 这种安排逻辑在一定程度解释了为何媒体认为“田径打法或成其上场难常态”的说法具有现实依据。

角色定位与文化适应挑战

媒体人在观察中还指出,杨瀚森当前所面对的不仅是战术适配的问题,更是角色定位与文化适应的双重挑战。从其在中国成长阶段的背景来看,他习惯于“高个子主宰内线、以防守反击和篮下统治”为主。但来到NBA后,他必须调整为更多“移动大个、外线牵引、挡拆参与”的角色。媒体认为,这种转型对他来说是“必须尽快”完成的。

在文化适应方面,媒体评论提到:在NBA,他不仅要习惯更高强度的对抗,还要熟悉节奏快、空间更大的打法,以及更复杂的防守体系、对抗规则和比赛密度。正如一位评论员所言:“虽然上场时间不多,但我相信小杨有深刻体会,在这个联盟打球就是要先下手为强,别客气要自信多用脑。”

综合来看,杨瀚森目前处于一个“学习期 +等待机会期”的状态。媒体人认为,他目前更多地是处于观察名单而非轮换主力。从球队层面看,他的角色尚未被完全定义,这也让“田径打法或使其常态上场变难”成为有理有据的判断。对于他而言,如何在短时间内提升速度、移动性、外围防守与挡拆参与将是关键。

影响与前景展望

从更广层面看,媒体人提出的这一判断对中国篮球人才登顶NBA具有一定的警示意义。杨瀚森作为中国高龄巨型内线进入NBA的新标本,其发展轨迹或将影响更多后续球员。分析指出,如果新秀大个不能迅速适应现代篮球“移动化”“空间化”的趋势,那么即便身体条件优秀,也可能在上场时间上被边缘化。

从球队战略角度,媒体人也提醒:对于波特兰开拓者等俱乐部而言,选用像杨瀚森这样的大个子,其还意味着一个更深层次的问题——球队是否愿意为其“慢速发展”预留空间,抑或立即要求适配快节奏体系。若球队倾向于后者,那么杨瀚森的上场周期可能被拉长。媒体指出,这也是为何“田径打法或成其上场难常态”的逻辑更为合理。

展望未来,媒体人认为,如果杨瀚森能够在接下来几个赛季内,展现出对快节奏防守轮换的理解、在挡拆体系中具备牵引外线的能力,同时提升快速移动和篮下终结效率,那么其出场时间有望逐步提升。反之,如果其仍停留在传统中锋框架内,那么上场难以被常态化使用就可能成为现实。

总而言之,这一现象既是个人适应挑战,也是联盟趋势所逼。在新的篮球生态之下,像杨瀚森这样的大个子若无法及时适应“移动化”“空间化”的打法,其上场难常态化的可能性确实在增大。

从媒体人的视角出发,这一次讨论为球员发展、球队战术、国际化人才成长提供了新的观察角度,同时也为中国篮球如何培养符合现代NBA要求的内线人才提供了思考维度。

综上所述,杨瀚森目前正处于职业发展关键节点,其能否突破“田径打法”体系对其上场常态化的限制,将对其个人以及中国篮球版图产生深远影响。